文本展览文章

HdM | 玛塞拉·巴塞洛的自然考:发现一颗属于自己的“柳德米拉星”

引言:

在将玛塞拉·巴塞洛(Marcella Barceló)的个案处理为女性生态绘画的过程中,策展人袁佳维直觉性地结合了自己近期在科幻小说、哲学散文以及批判理论等方面的阅读与思考,为我们理解艺术家创作中的若干核心母题提供入口。

正文:

① 孪生(Twinship)

“难道柳德米拉拥有看到未来,或遥远过去的超能力吗?世上真的存在这种超能力吗?所有的一切只是偶然的巧合吗?艺术家生动描绘出的行星的所有特性与宇宙某处存在过的行星完全一致,真有这种可能性吗?” 1

——摘录自金草叶的科幻小说〈共生假说〉(Symbiosis Theory)

在韩国作家金草叶的短篇故事〈共生假说〉(2019)中,身为艺术家的主人公柳德米拉(Ludmila)倾其一生都在捕捉她记忆中的“那个地方”、“那个色彩奇妙的蓝色世界”、那颗未知的行星。她将之称为“柳德米拉星”。当人们沉浸于“柳德米拉星”的美丽风景时发现,原来自己和柳德米拉一样,最初的心智启蒙全部来源于寄生在大脑中的、从“柳德米拉星”来的“祂”:一个与当下的“我”交叉参照的异地婴灵。

无独有偶,这种以兴起于上世纪七八十年代的“内共生学说”(symbiogenesis)2 与“自体心理学”(self psychology)3 为基础、亦即融合了生物科技与精神分析理论要素的人物设定不仅是科幻书写的普遍题材,也愈发成为艺术家在与“后人类世”(post-anthropocene)的各种可能性作斗争时所诉诸的诸多原型形象(archetypal figure)之一。

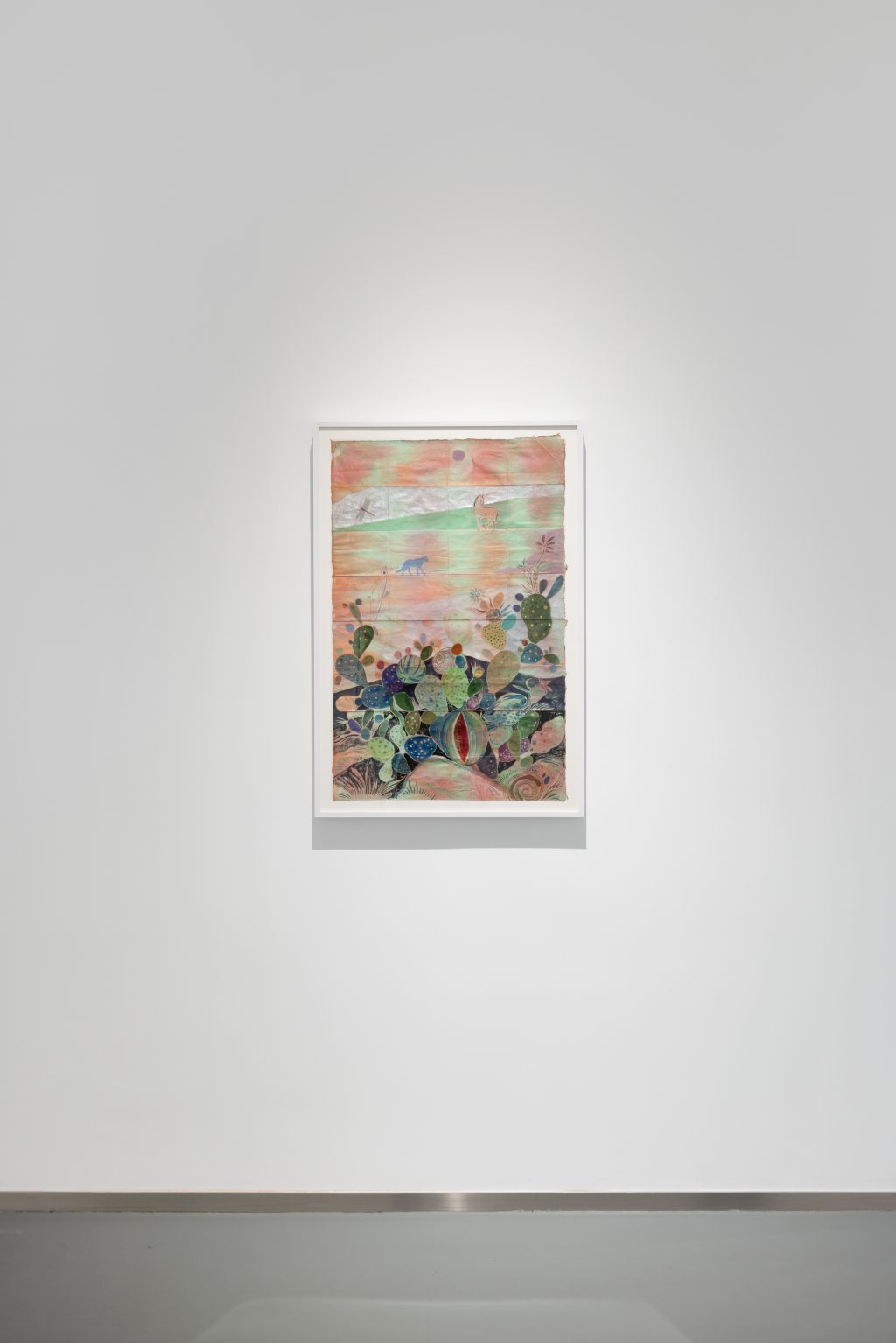

玛塞拉·巴塞洛(Marcella Barceló)的女性生态绘画便是其中的典型。她的成长轨迹也巧合地呼应着柳德米拉的角色弧光。一方面,出身于艺术世家的玛塞拉从小为充分的创作条件所环绕,能够积极尝试不同材料;另一方面,她在西地中海的马略卡岛(Majorca)度过了受到自然庇护的童年,各种濒临灭绝的海陆生物还有礁石、地下湖泊、溶洞等由水形塑的地貌系统都是她仰观俯察的对象。二者之间的潜在因果构成了她作品中的自传特征。4

诚如柳德米拉固执地不肯遗忘由“祂”带来的遥远影像,玛塞拉也始终将那个对青葱故土抱有孺慕之情的“另我”(alter ego)置于核心,以隐喻其与自然缔结的脐带关系以及对于回归自然的渴望。这种需要作为一种原始保护机制因此被直接投射为玛塞拉反复强调的孪生(twinship)体验。

在《塔拉波萨的星光》《萌动》《过敏》《生灵》中,肩并肩、背靠背的姊妹借镜于对方之优长,作为互相增长之能源,便是这般脊令之爱的显化。她们既为一体又彼此分离。值得一提的是,玛塞拉所勾勒的女性身体是近乎透明的,不受任何束缚而泰然站立,亦象征着艺术家未受城市与工业环境滋扰的孩提时代以及其脱离现实的自由状态。

② 黄与蓝(Xanthos & Bluets)

纵观玛塞拉中国首展“韶光”所呈现的二十余件布面、木板、纸本绘画,有两件丙烯作品以几乎统一的金黄色调紧扣标题原文“Nothing Gold Can Stay”的字面含义“黄金之物不久全”。

在古希腊人的色彩认知中,黄并不是一个精确的概念。他们用“xanthos”这个词来形容变化多样的各种黄——众神闪耀的金发、琥珀、泛红的火焰等,还有运动的、闪烁的微光。柏拉图甚至将金黄与道德和神圣联系在一起,将其作为理想精神的符号乃至具有超越性,可以把人提升至永恒的高度。5

在《热浪》中,这个颜色既传递了太阳辐射下的温度,突出落日余晖渐渐洒落且消融于澄澈海面的过程,又足以勾勒玛塞拉潜入水下之时的皮肤轮廓。或者说,黄本身携带的文化线索与叙事基因使其对此类构图最具控制力,也最能说明艺术家渴望能够以非人类的姿态与周遭世界合为一体。

“柳德米拉早期作品所展现的行星形象较为抽象。那个世界的主色调是蓝色和紫色,拥有明确形态的生命体和没有形态的生命体共存。地表大部分被海洋覆盖,发光的原核生物漂浮在海里,染亮了行星。” 6

——摘录自金草叶的科幻小说〈共生假说〉(Symbiosis Theory)

然而,在体量上更占优势地位的、统整此次展览主视觉的原色调其实是蓝。在同样以金黄色调为基底的《夏》中,玛塞拉就将少量的蓝点缀在与自己共游的鱼群以及背景中连贯山脉的脊背之处。这种反差强烈的明暗铺陈与冷暖对比常见于西方传统的肖像类型中,艺术家间接援引也在一定程度上渲染了自然的“人性”。

更重要的是,饱和度较高的蓝同时中和着艺术家也在频繁使用的其他两种间色调——绿与紫。玛塞拉对于这一区间色相(hue)的把握十分敏锐,或与她长期通过潜水观察海底世界的感知经验息息相关,但也根植于她从学院训练中习得的现代色彩系统。她的蓝通常趋近于明亮的酞菁蓝,一种开发于上世纪三十年代的对现代主义运动造成巨大刺激的蓝。

可以说,玛塞拉通过蓝的多维演绎“认领”了孕育了其艺术生涯的自然。蓝标志着从黄昏到夜晚的过渡,当带着一点紫色时又增加了威严感。如果说颜色是艺术家的宣言,那么在玛塞拉的女性生态绘画中,蓝就代表了一种领地意识、一个完美去处(paradise),再次呼应着也受到这个颜色主宰的“柳德米拉星”。

美国诗人玛吉·尼尔森(Maggie Nelson)亦曾作出类似描述,蓝的特别之处在于它孤独又崇高,这种摇摆不定的气质指向了怀旧的未来,玛塞拉便是在不断回溯自身历史的过程中,提示人类与自然的生命共同体,照顾自然即为一种纯粹的自我照顾。

“这半圈刺眼的宝蓝色的海,便是这爱的原初场景。蓝色确实存在,单是曾经见过它,便让我的人生变得不凡。见过如此美的东西。看见自己置身于它们中间。没有选项。昨日,我回到那里,又站在那座高山上。” 7

——摘录自玛吉·尼尔森(Maggie Nelson)的散文作品《蓝》(Bluets)

③ 食肉植物(The Carnivorous Plant)

玛塞拉经常描绘的植物元素中有食肉的捕蝇草与多肉的仙人掌,在马略卡岛都并不鲜见,位于南海岸的拉斯萨利纳斯(Ses Salines)还坐落着一处占地150,000平方米的仙人掌植物园(Botanicactus)。二者的共同之处在于它们的叶子皆是出于自我防御机制而进化或退化为短刺,为的是吞噬较之弱势的它者或抵抗它者的吞噬。尤其捕蝇草在生态系中同时属于生产者与消费者,可以被艺术家用作是对人类生存状态的暗指,与孪生形象异曲同工。

玛塞拉对于此类符号的兴趣也许与她定义自己在客观环境中的“内在性”有关——在《捕蝇草 No.1》中她直接化身为这株食人植物的根茎——这也是她关注自然的前提:结构性的掠夺与社会再生产、地球生态与政治权力。现行世界的运转秩序是非人类的,作为“一个吞噬自己重要器官的食人者” 8,以无法自我补偿或修复的自然为代价。

玛塞拉的女性生态绘画在梦幻的风格表征下俨然对气候变化与温度攀升、极地冰架消融、海平面上升、生物灭绝与多样性下降乃至变异、干旱、洪水、死亡地带等具体危机有所指涉。比如,在《海葵》中,她嫁接了终生水螅且雌雄同体的珊瑚、沙生的仙人掌以及人类头骨。这可能是这批作品中最接近于体现末日情境的一件,然而艺术家仍将自己定位在远景中的一个紧迫位置,以确认一种充满矛盾的“共生假设”。

注释:

1. [韩] 金草叶(Choyeop Kim)著,胡椒筒译:〈共生假设〉,《如果我们无法以光速前进》(新北市:联经,2022),页89。

2. 内共生体是指在其他生物体内部生活的生物体。马古利斯认为真核细胞起源于相互作用的个体组成的群落,也包括内共生的螺旋体形成了真核生物的鞭毛和纤毛。因此它们被认为是古菌通过内共生作用逐渐融入宿主细胞中形成的:“生命并不是通过战斗,而是通过协作占据整个全球的。”详见[美]林恩·马古利斯(Lynn Margulis)著,易凡译:《生物共生的行星:进化的新景观(Symbiotic Plant: A New View of Evolution)》(上海:科学技术出版社,2009)。

3. 科胡特提出的自体心理学主张三极自体结构,正常自体是镜映、理想化和孪生需求的平衡。详见[美]海因茨·科胡特(Heinz Kohut)著,刘慧卿、林明雄译:《自体的分析(The Analysis of the Self)》(北京:世界图书出版公司,2012)。

4. Martin Mayorga, “It’s a grotesque wonderland world! (Interview with Marcella Barceló)” (14 May 2020), Dateagle Art, https://dateagle.art/marcella-barcelo-interview/

5. Maria Michela Sassi, “Philosophical Theories of Colour in Ancient Greek Thought and Their Relevance Today,” Ancient Philosophy Today: DIALOGOI 4.2 (2022), 155–175; Maria Michela Sassi, The Science of Man in Ancient Greece, trans. Paul Tucker (Chicago and Londo: The University of Chicago Press, 2001).

6. [韩] 金草叶(Choyeop Kim)著,春喜译:〈共生假说〉,《如果我们无法以光速前行》(成都:四川科学技术出版社,2022),页35–36。

7. [美] 玛吉·尼尔森(Maggie Nelson)著,翁海贞译:《蓝(Bluets)》(北京:联合出版公司,2022),页4–5。

8. [美] 南希·弗雷泽(Nancy Fraser)著,蓝江译:《食人资本主义(Cannibal Capitalism)》(上海:人民出版社,2023),页140。

日期:2024年3月30日