文本展览文章

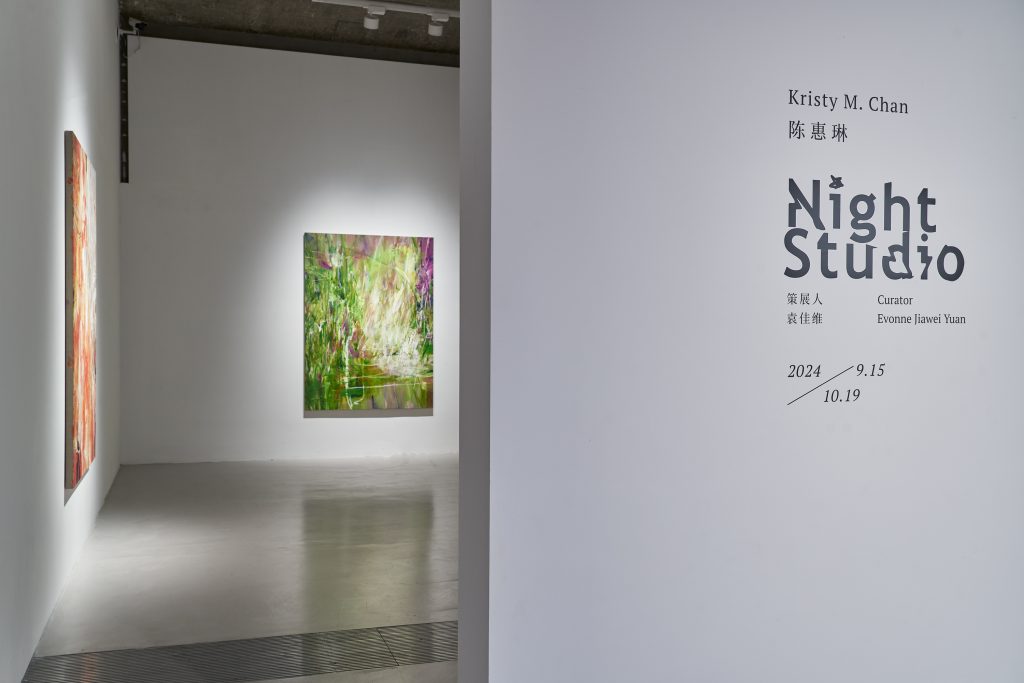

Tabula Rasa | 陈惠琳:Night Studio

陈惠琳(1997年生)以自信且大胆的笔触,将情感驱动的原始力量转化为画布上的视觉表达。她粗犷有力的线条和交错的曲线不仅展现了她在绘画过程中不断变化的思考,也探讨了抽象表现主义与全球离散经验之间的关系。作品层次丰富、质感鲜明,往往源自她在多元文化背景中游走时对 “家园” 的复杂感受。通过对环境与日常细节的敏锐观察,陈惠琳将迁徙与流动的故事、以及精心安排的荒诞与讽刺巧妙编织进她的作品。

陈惠琳在香港出生成长,16岁时移居伦敦开始接受绘画与艺术史的系统训练。直至毕业她选择成为职业艺术家,不论是受绘画性指引的形式主义方法论,还是以工作室为中心所建立的生涯路径,都依旧无法吸引到她。与此相反,她一直在外进行艺术驻留或旅行,尽可能让自己在专业之外、东西之间的自由处境里从事绘画。她对流动性的深刻体悟让她在应对异地生活时游刃有余。陈惠琳的创作灵感杂糅而多元,来源于她跨越不同文化时的体验。因此,她的抽象作品总带有一股强烈的叛逆感,仿佛是对偶然与变化所引发的晕眩感的回应。

陈惠琳的绘画行为并不是为了挑起争议,而是为了说明万事万物如何在运动中融为一体。她的绘画动力源于她在感官领域的兴趣。比如,她在儿时频繁行走于国画教室与相邻的插花教室之间而迷恋上墨水与植物混合的独特香味,这个香味到现在仍叫她感到兴奋。因此,她的许多作品之所以传达着与大自然的某种共鸣,是因为她不时就将工作场景设置在大自然中,以唤起记忆里的这股欲望。她对通感或联觉的虚幻性怀有敬畏,并以某种方式让自己的观众也开始全神贯注的沉思。

几个月前,她在法国蔚蓝海岸卡斯特拉雷斯地区的Dragon Hill参加了一个受邀艺术家驻留计划,期间她试图将其实践中出于即兴本能的诗性与隐喻特征定格下来。在这个颇具雕塑性的、以弧形墙为特色的洞穴式寓所内,艺术家决定不在天光条件下作画而是在夜间,通过一个更为仪式化的过程来与当地缔结深层联系。她重返了狄俄尼索式的幻象,通过某种特殊体验包括醉饮,传达自己对人的境况的理解。这促使她在面对画布时做到了对心手之间极限张力的进一步探索,突破了之前一系列作品首先以构建负空间为意图、以制造痕迹为特征的风格。

所以,在其本能的映照下,陈惠琳今年最新的作品在情绪上更能触达观者,来自歌曲与书籍的名称则暗示着与私密性有关的主题。其中大多将亮相于Tabula Rasa北京为其举办的首次中国个展 “Night Studio”。此次展览中,她的许多大型作品运用了大胆的色彩组合,亮粉色与黄绿色为主调,散发出如成熟果实般的甜美和南法葡萄酒般的浓烈气息,营造出一种狂野奔放的氛围,仿佛喜悦与快感战胜了暴力与混乱。而画中白色的涂抹与划痕则增添了一种微妙的诡异感,令人不安却又无法移开目光。

然而,在《王水》(2024)中,陈惠琳专注于表现一种更为稳定的构图。一个三角形的块面被鲜艳的黄色点亮,占据了画布的右下方但仍靠近中心的位置。一方面,它回应了作品的标题,就像一块有待溶解的金子。另一方面,它也指向了风景这一经典类型,就像一条林间小道,指向自己的故土,却又永远没有尽头。放纵和迷失的心理状态可以通常可以借助大自然之美去体现,但在这件作品中,压抑的情绪也十分泛滥,叫人不知所措。厚重的层次与肌理从晦暗不明的背景中涌现,两侧是如旋涡般的深紫色,由少量的绿色点缀。

另一件值得提及的作品是《红泥小火炉》(2024),其所描绘的优雅色调像是来自过剩的熵——熠熠生辉的红色不均匀地扩散——然而在其它地方,艺术家将光影处理得如此微妙,以至于几乎消散在全然的白色之中,但这种白色却是覆盖在黑色之上。艺术家试图质疑观众所习惯性的形式认知与二元期望,以及它与抽象绘画的关联。在她较小尺幅的作品中,这种无序依旧是一股强大的能量,可以将过去任何有关身份的经验连根拔起并予以重新定位。

日期:2024年9月18日