文本展览文章

东画廊 | 海上丹迪 | 第一章:自我演绎者 | 胡子、许以、张云垚

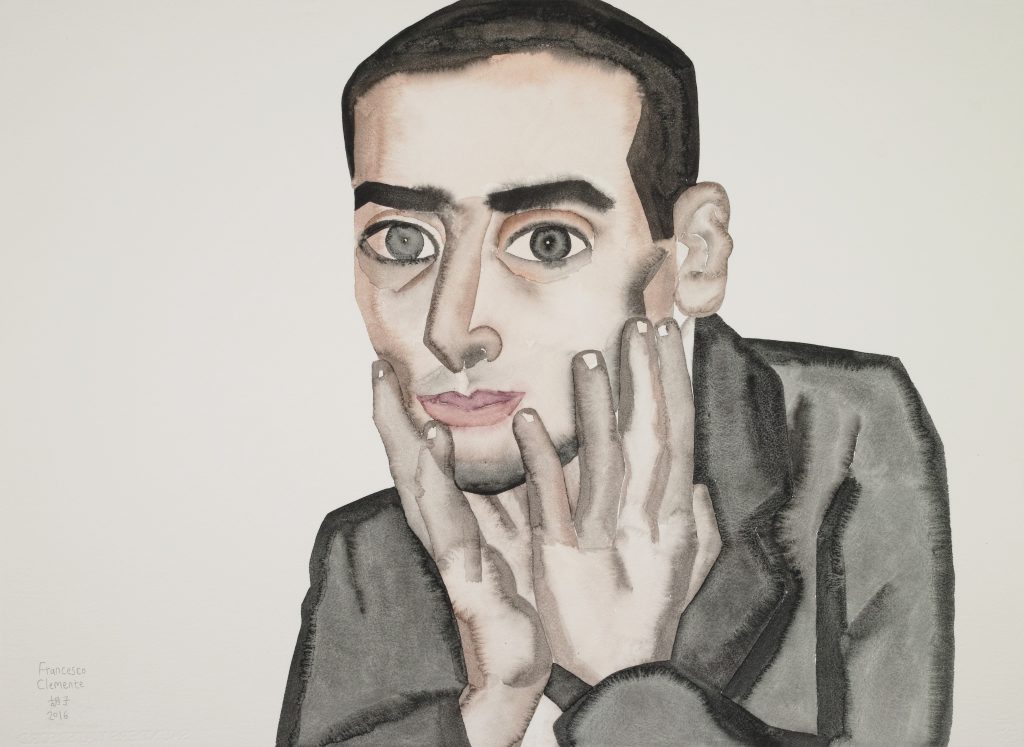

胡子与意大利超前卫艺术3C之一弗朗切斯科·克莱门特(生于1952年)相识于三年前的上海,当时东画廊正在举办胡子个展“Kids”(2014年3月21日至5月4日),而科恩画廊正在引介克莱门特的中国影子和水彩画精选(2014年3月14日至4月13日)。二人在各自回望当代艺术史图景的过程中找到了共同的归属——回归架上艺术尤其是纸本绘画的创作,将肖像这一传统类型作为重建感性肉身的最佳场所,以此对抗在消费主义时代遭受异化的躯体。他们先后为自己描绘彼此。

克莱门特所画《胡子》与胡子所画《弗朗切斯科·克莱门特》互为对方的影子。潜藏于所有交流与无交流之下的知觉与想象达成交织,从而超越了意识并最终进入到自我的身体。胡子善于采用“修复”的策略,通过再制肉身表皮结构,把自己在面对不同文化时所反应出的离散状态表达为记忆现象。克莱门特曾经的反叛与颠覆作为外来文本,已经完全被艺术家内化为个人历史。因此,自我演绎者胡子在“海上丹迪”的叙事话语中即是一个“以异性作为自我投射”的典型。超越性别体制的跨文化实践是浪荡子丹迪孜孜不倦的追求。

在《情人(肖像)》与《情人(手)》这组摄影作品中,许以挪用了比利时超现实主义画家雷内·马格利特(1898—1967年)的《情人》(1928年)。凭借对视觉文本的戏仿,艺术家将遭到侵占的既成图像转换为个人所有的身体表征。她擅长在大众文化的景观生产与先锋艺术的符号实践之间保持中眉立场,来收编出自不同关系情境的经典形象。

缠绕于头部的面纱将一双男女紧紧锁住,但他们无法进行更深的亲密接触。熟悉的陌生感与疏离感横亘在情欲体验里,与其说是无法逾越的障碍,不如说是令人沉迷的豪赌。艺术家于此发现图像叙事的基础是性别角色的代入。她试图对熟悉的陌生感与疏离感作出强化,在缝合多个图像的过程中制造间隔,最终达成质疑、挑战、重构性别意识形态的目的。

艺术家以浪荡子的行为模式演绎女性自我。她让一对闺蜜扮演处于室内的两人,分别穿着无袖红裙以及白衬衫与黑西装。前者佩戴在无名指上的戒指提示着性别与婚姻正相关的刻板印象,而后者通过化装/异装发泄过高的性别表现欲望。她们的身体各自持有又相互包含,不仅象征着女浪荡子的革命姿态,同时设定了丹迪性别不明或雌雄同体的身份认同。

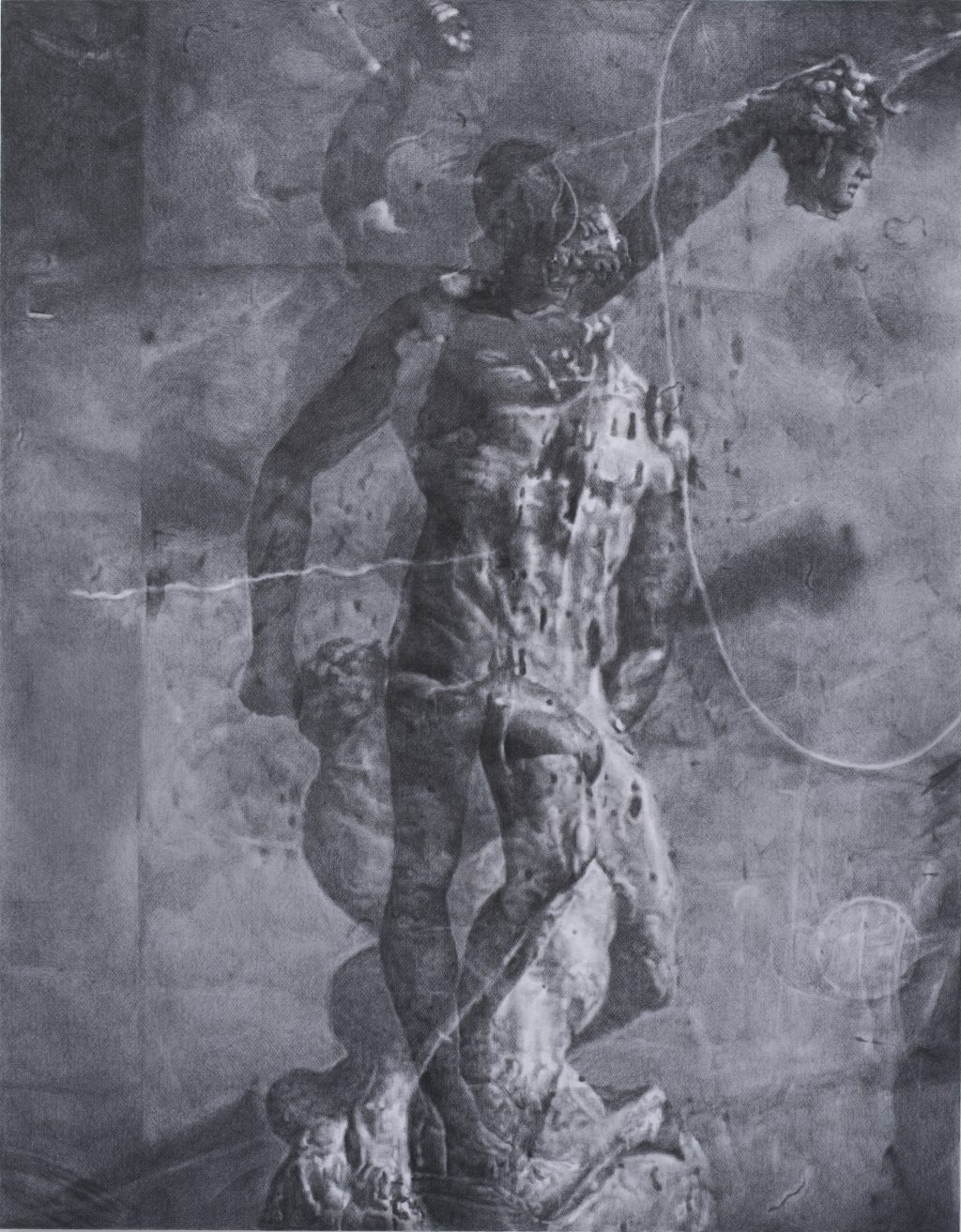

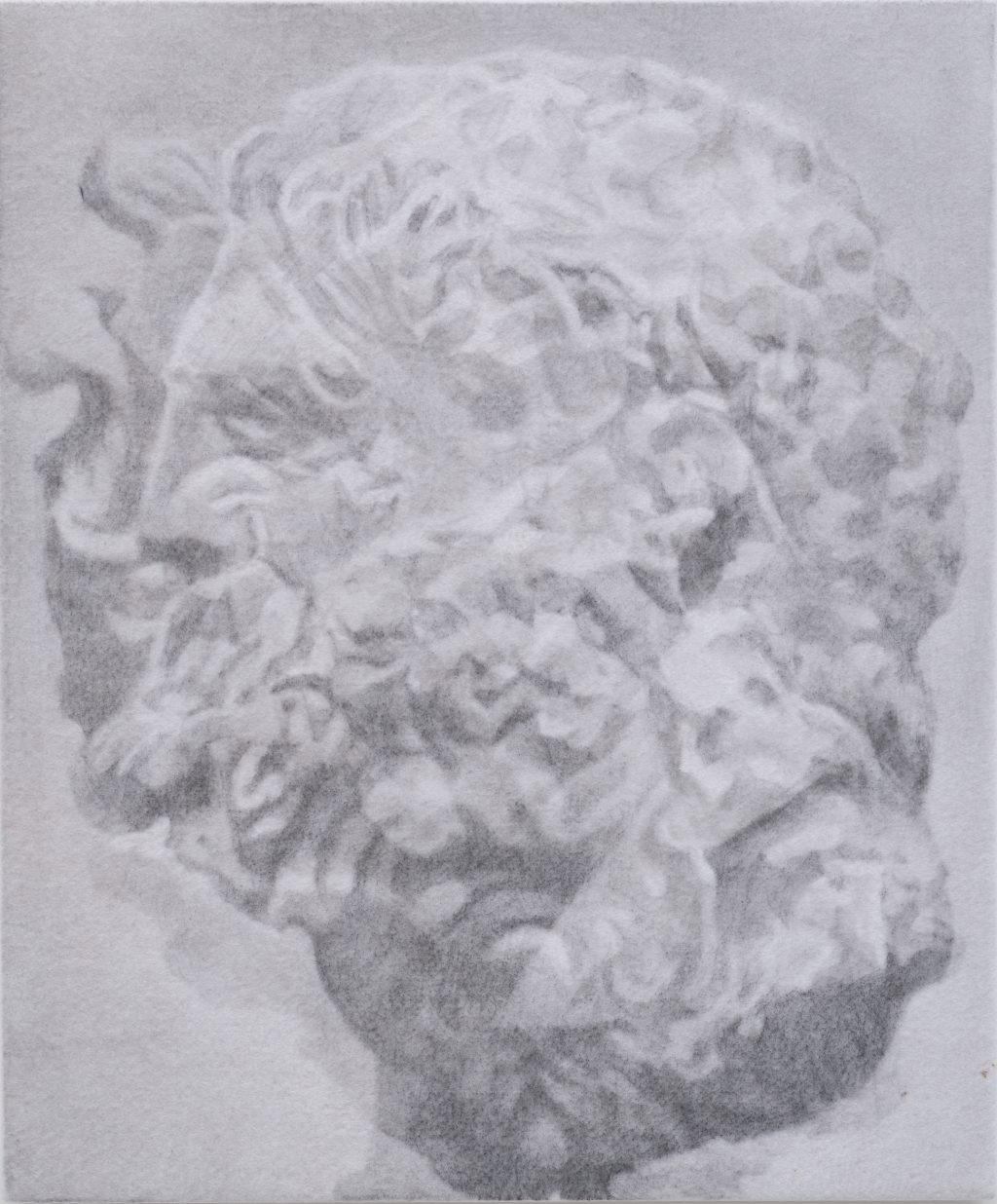

在最近的实验中,张云垚分别以《头部习作》与《形体习作》作为两股相互纠缠的叙事线索,继续研究毛毡绘画/素描的视触觉特点,进一步深入于之前个展提出的“皮肤 手势 身体”这个词图辩证的观念体系。为了对“海上丹迪”作出回应,他通过占用西方哲人、帝王、统治者、神话人物的身体想象出一个偏执的、悲惨的、处于错误时代的自我,徘徊于放纵与约束之间,在定义浪荡子人格的同时质询当下社会文化框架对于个人享乐的容许度。

奥古斯都的镜像沾染了腐蚀痕迹,惊恐的眼神中透露着认同障碍。苏格拉底与柏拉图的面部组合象征了欲望的升华,细部的阴影处理赋予轮廓丰富的凹凸效果而接近于雕塑本身,使得肖像重建具有合法性。杀死蛇发女怪美杜莎的珀尔修斯以及在摔跤比赛中僵持不下的赫拉克勒斯与狄俄墨得斯被用作对方的覆盖,艺术家运用了戏剧冲突去支配双方力量的此消彼长。就他而言,此种覆盖起到了打扮的作用,不仅讨好身体,甚至比身体更吸引人。

艺术家依旧对织物和服装的概念感到痴迷,但他已经从曾经具象的造型过程中跳脱出来。他让丹迪充当不在场的穿戴者,推动自我演绎者的角色扮演。奥古斯都、苏格拉底、柏拉图、美杜莎、珀耳修斯、赫拉克勒斯、狄俄墨得斯一同穿越图像,理所应当地为丹迪建立起内在的心理防御机制,助其应对模凌两可的世界。对所谓浪荡子的极度狂热逐渐成为身体姿态映现身体意识的空间。

》与《情人(手)》,2017年,艺术微喷,70-×-120-厘米与-60-×-80-厘米-XU-Yi-The-Lovers-Portrait-and-The-Lovers-Hands-2017-giclee-print-70-×-120-and-60-×-80-cm--1024x768.jpg)