文本展览文章

东画廊 | 海上丹迪 | 第三章:时间旅行者 | 李珊、刘任、曲丰国

李珊在《黑石公寓—露台》中描绘了东画廊原复兴路空间。位于上海前法租界地区的黑石公寓又名复兴公寓,是上世纪第一座为外国侨民专门建造的高级公寓。这座建筑由英国进口的混凝土与石材制成,具有深色外观。沿街立面采用对称构图,前部挑出的装饰门廊以科林斯双柱支撑,上方露台呈弧形,为底层入口处提供遮蔽。二战后,联合国善后救济总署曾在此办公,在八十年代初又加建一层。2011年至2017年间,东画廊在二楼的一套单元内组织展览。

艺术家对其复合结构所隐含的现代都会的历史框架尤为敏感。她将窗框用作画框、进行外部取景,并以此提示内部的位置以及东画廊的“叙事在场”。然而,被捕捉到画面中的对象仅仅是固定在建筑主体上的露台,来自外界的事物能够自足而成为容器,正如东画廊在一个自我反思的过程中对其规划开展空间建构。在这个脉络中,穿梭时间的丹迪见证了超越凝视与被凝视关系的重要时刻。这幅画是对东画廊在过去十年里实现的变化作出致敬。

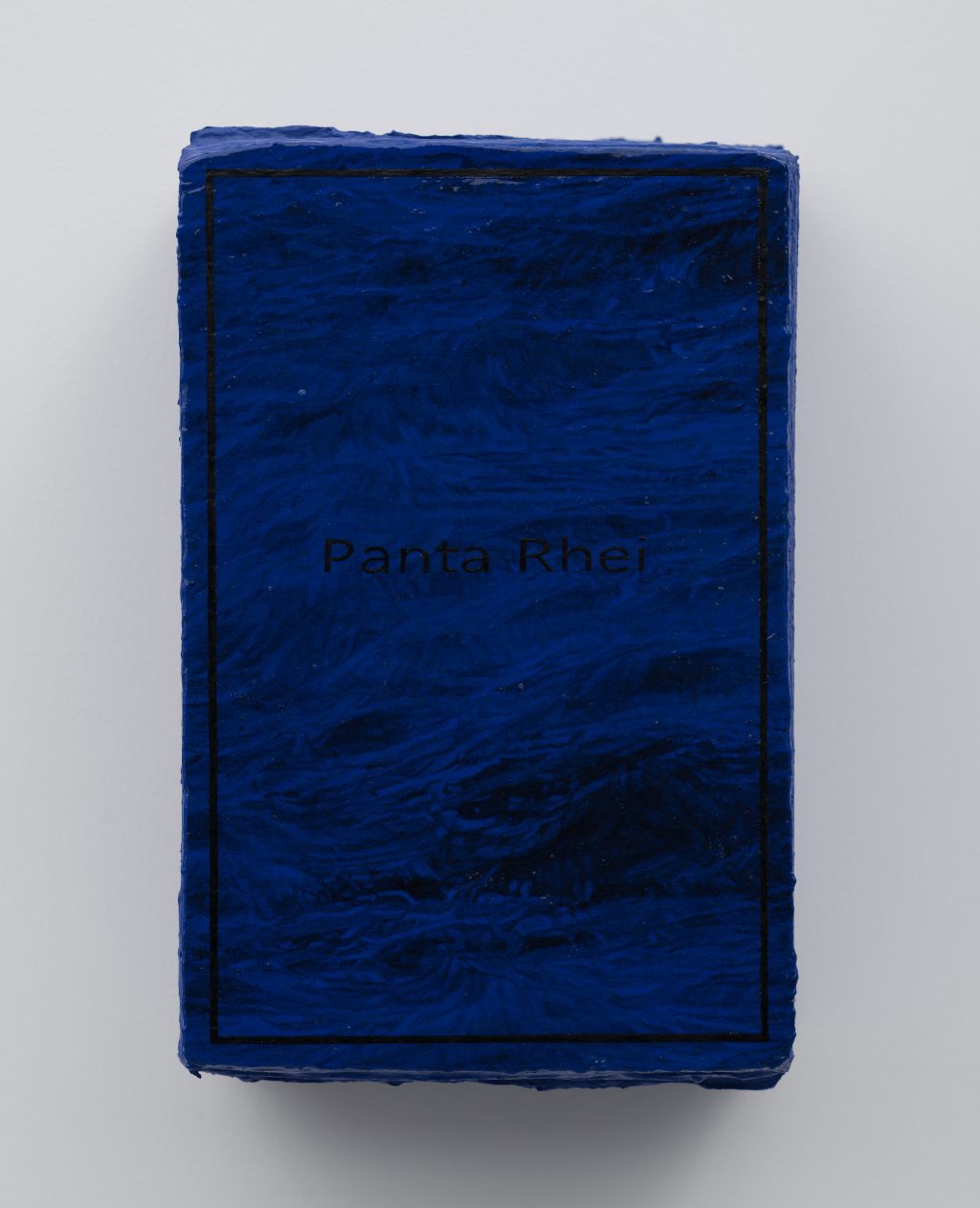

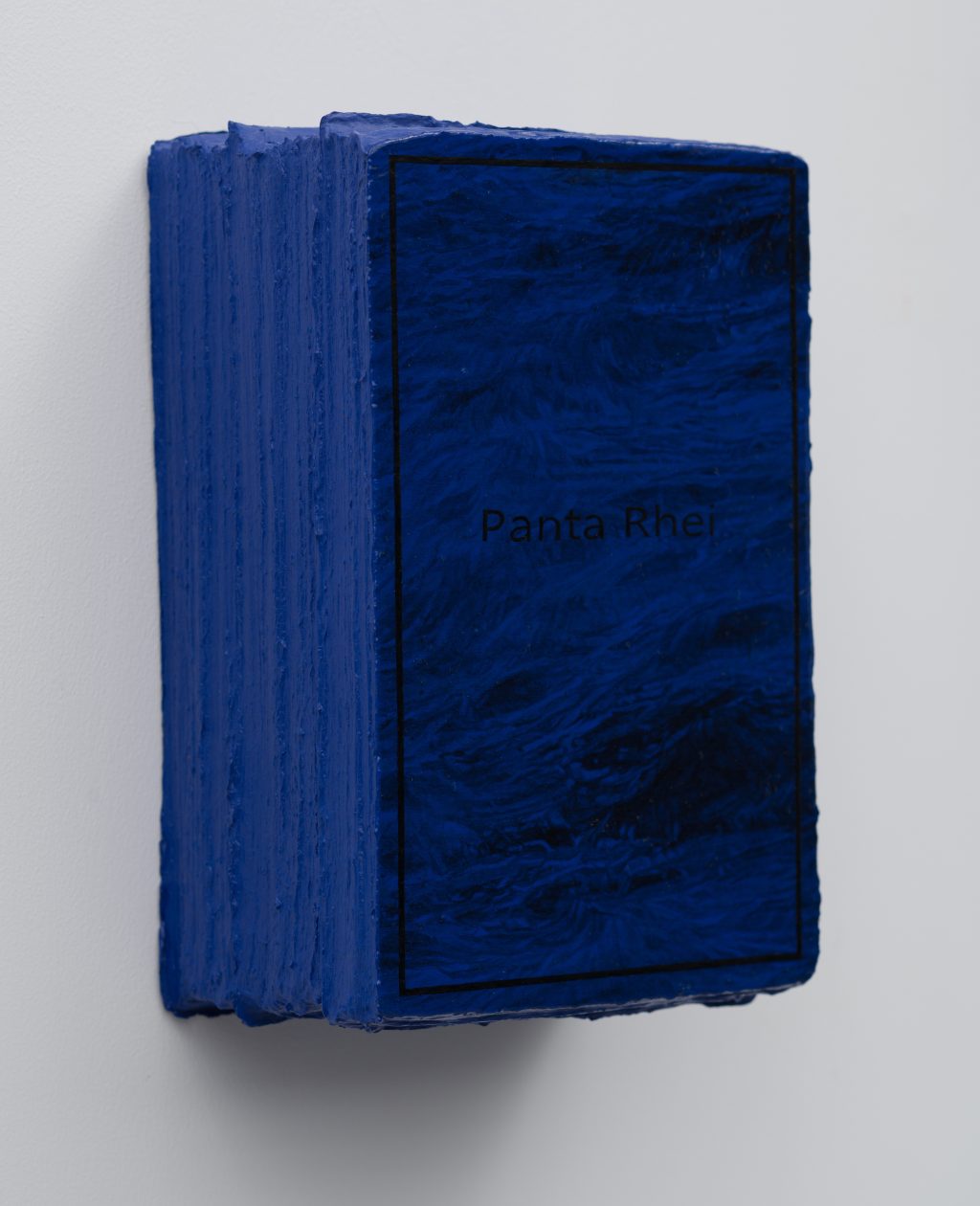

“Panta Rhei”是古希腊哲学家赫拉克利特的观点,意指世界的本质是稳定的流动, 一切事物都在不断变化。在每一个片段中,赫拉克利特强调人类永远不可能拥有相同的经历,因为任何实体在其现实中都受到了不可改变的规律的制约。刘任将数百张草纸堆叠成一本厚重却无法打开的书,时间的褶皱凭借材料的消耗性成为形式对象,使得《Panta Rhei》的结构法则可以保持在一种微妙的对立之中。然而,波涛汹涌的水面寓居其间,图像所起到的调节作用保证了《Panta Rhei》的对应叙事——人无法两次踏入同一条河流,当你再次抬腿的时候,此河流已非彼河流。

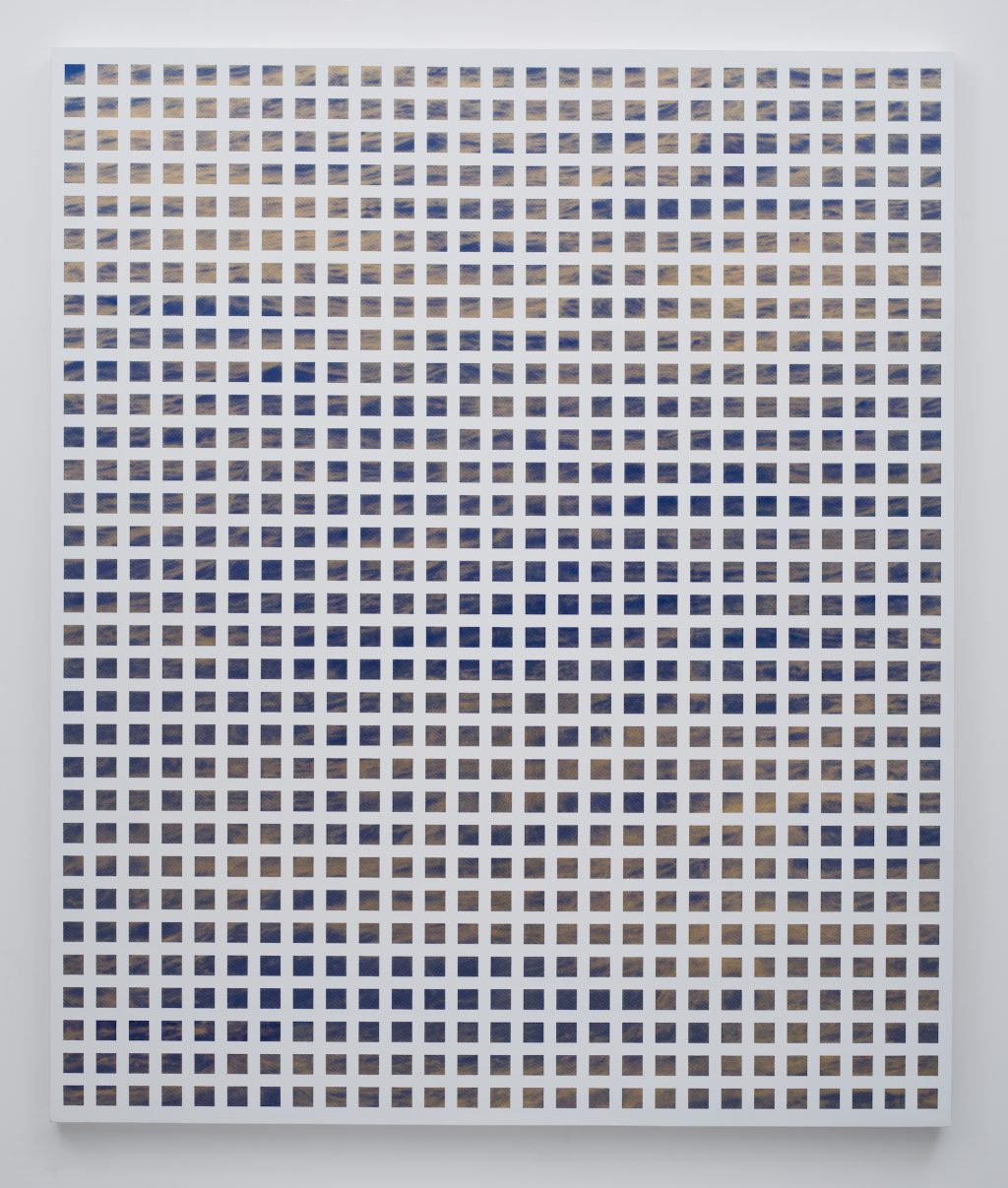

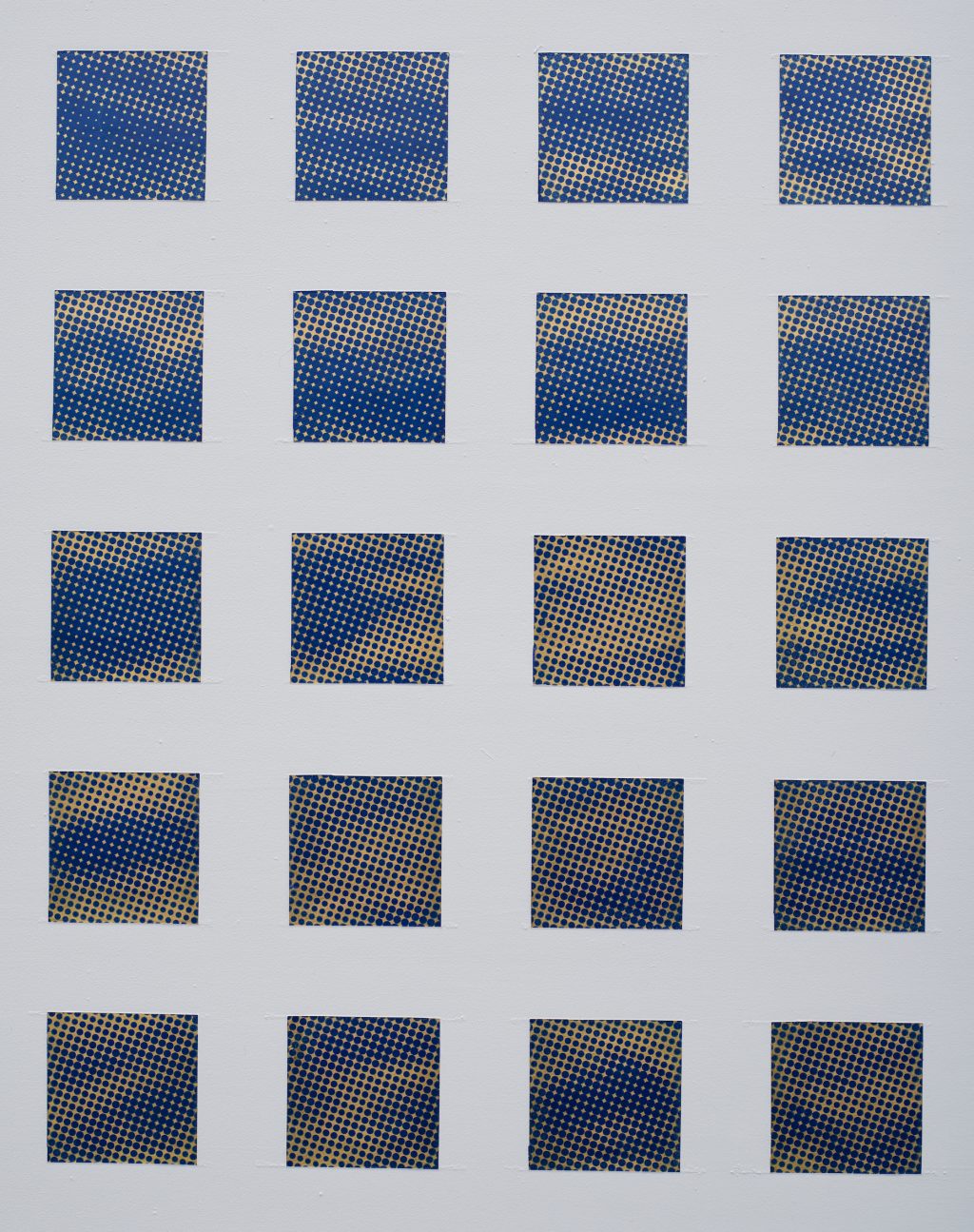

艺术家以类似的方式表现晚唐诗人王贞白在《白鹿洞二首》中提出的时间概念——“一寸光阴一寸金”。一寸边长的金箔方块上覆盖着经过像素化处理而呈现出颗粒感的海面,可度量的物理距离被用来暗示不可度量的心理距离。艺术家把时间的话语翻译为一种控制机制、甚至政治工具,话语的秩序内在于时间本身,释放出一种既聚集又分别的力量,人类因此被置于一个生活的共同体中。《寸光阴—浪》把握到解构的意义以及理性与感性之间的平衡,重建了一个由无数微小而连续的变化所构成的图像。《Panta Rhei》与《寸光阴—浪》的共现作为一种景观诗学,即是“海上丹迪”所设想的跨文化实践。

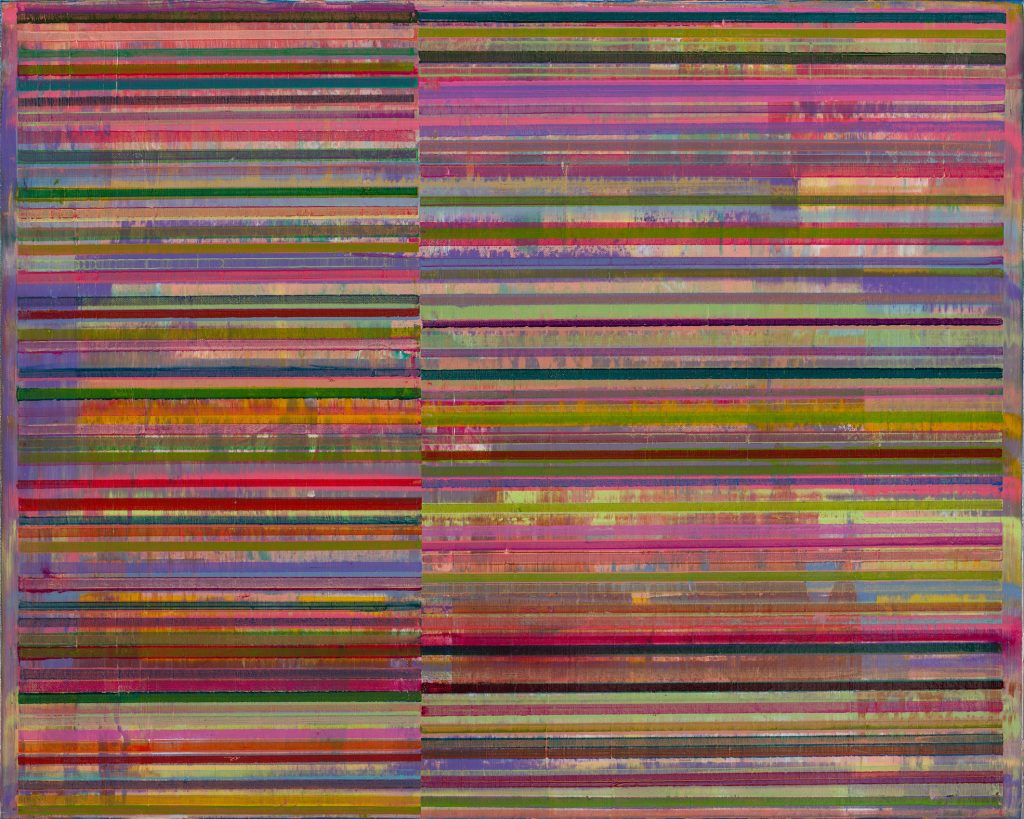

《四季 处暑 1》《四季 处暑 2》均来自曲丰国的“四季”系列。艺术家试图唤起对自然的知觉。通过线条的堆叠,持续的时间以水平推力的形式,受孕于抽象的构造逻辑,而线条与线条之间适度的模糊延伸出一种凝固的临场感,使得线条自身成为叙事主体。艺术家同时采用剖面策略,专注于平面创作中最为本质的空间问题。向垂直方向发展的剖面作为分割与间隙,穿透了艺术家几十年来所适应的地方——上海——这座城市的多重历史维度。世界主义、国际主义、全球主义邂逅于此,经历相互对抗、相互挤压,又在如今宽松而开放的时代条件下寻求锚固。在这样的变迁过程中,绝对的“他者”正在消失,具体的锚固点变成了一个文本问题。