文本媒体报道

Larry’s List | 专访袁佳维:策展人是设计话语机制开放空间的结构工程师

Larry’s List:你成为策展人的动力是什么?

袁佳维:这个问题对我来说其实包含了两个问题,或者说是我必须从两个角度来回答,分别是从事策展工作的动力,还有将策展人视为职业目标的动机。

虽然我最早在求学阶段因就读艺术史相关专业的惯性与直觉,对全球系统中的策展人身份与建制(institution)有所想象并为之趋附。但毕业回国、正式踏足当代艺术行业的前四年里,我并没有从民营美术馆策展团队成员、本土画廊艺术家联络及展览策划的事务性经验中获得“作为一名策展人”的动力或充分动机。与之相反,我对于为什么要以策展人的职业认同为前提去定义自己的策展行为十分警惕,同时质疑策展实践与策展人职务之间的绝对或必要关联。

直到近三年我进入自由状态,频繁往来于京沪两地,并在与不同类型的展览与收藏机构乃至国际画廊一起工作后,我才对中国当代艺术语境中的展览生产机制形成了相对全面且更为宏观的认知。

我的切身观察则是:从发起到执行,相当规模的私人机构在与展览有关的决策流程中都倾向以市场化的盔甲抵御价值链的裂解,包含但不限于部分外包、置换甚至完全出售展览的制作权,直接剔除内部策展人的存在而减少其独立判断所可能导致的约束;相应地,以作者策略推动的展览在一个颗粒度不足的系统中逐渐式微,处于明显的低谷态势。但这恰恰是独立策展人在中国不得不应对的经济现实。

许多策展人在成为策展人之前是写作者,我也曾习惯通过文本产出倾吐从过去学科训练与经验中滋生出的问题意识。然而由于身为写作者的自觉,当我介入形式化的策展人身份时一度倍感尴尬。所以,当我决定将问题意识与策展人的主体意识性挂钩、增加策展性的浓度后,我将策展人视为职业目标的动机才成立。换句话说,如果策展是一门学术(discipline),这种学术是紧扣当时世界、反映当时世界的学术,成为策展人对我来说是,就是进行批判性(学术)的方法(之一)。而我从事策展工作的动力则是出于少数派的本能希望解构单一的展览生产机制,以期更多元且异质的策展性。

我认同德国艺术史学家和策展人Beatrice von Bismarck在其发表于2022年的著作《策展条件》(The Curatorial Condition)中的观点,她提出的策展性(curatoriality)是指当前的一种话语转向:“比起策展活动、策展人的主体化、展览呈现范式这些概念各自的定义,被更多关注和强调的是它们之间的互动……重点是研究策展情境之处于变革中的、也是自我变革的关系结构、条件和先决条件,以及可供选择的行动方案。” [详见Beatrice von Bismarck著,《The Curatorial Condition》(柏林:Sternberg Press,2022),第9页]

Larry’s List:你提到过,“策展人的工作有一种作者性的体现”。作为独立策展人,那你一般如何把握自己的作者性与艺术家主体之间平衡?

袁佳维:从策展史以及策展人专业史的角度来说,以作者性(authorship)定义策展人的工作形态发轫于机构策展人逐渐职业化且科层化的同时,独立策展人在上世纪六七十年代的抬头作为对原有系统的抵抗或补充——尤其以Harald Szeemann通过第五届卡塞尔文献展所打造的策展人作为(机构的)合作艺术家、而展览作为其作品的“个人神话”为标志——在一定程度上模糊了一般意义上艺术家和评论人(critic)/ 写作者(writer)之间的各自归属或边界,以至于在很长一段时间里相关讨论被局限为一个是非题:策展人是否侵占了艺术家的作者性?艺术(实践)的自我组织程序是否正义?

我的关注点向来不是二元论视角下的道德判断,在我自身的实践中也极少出现与艺术家在作品解释权层面的竞争,甚至我认为这在中国当代艺术生态中暂时不是最主要的矛盾。我对于作者性的态度比较是后结构主义的:可策的展览就是可写的文本,当其中没有作者的地位,而是由受众共同完成的——艺术家与收藏家也都是受众,策展于我而言就是一种“编织物”、一种网状结构。我的作者性体现在我所策展览和展览之间的关系里,以及我对这种关系的的描述里。

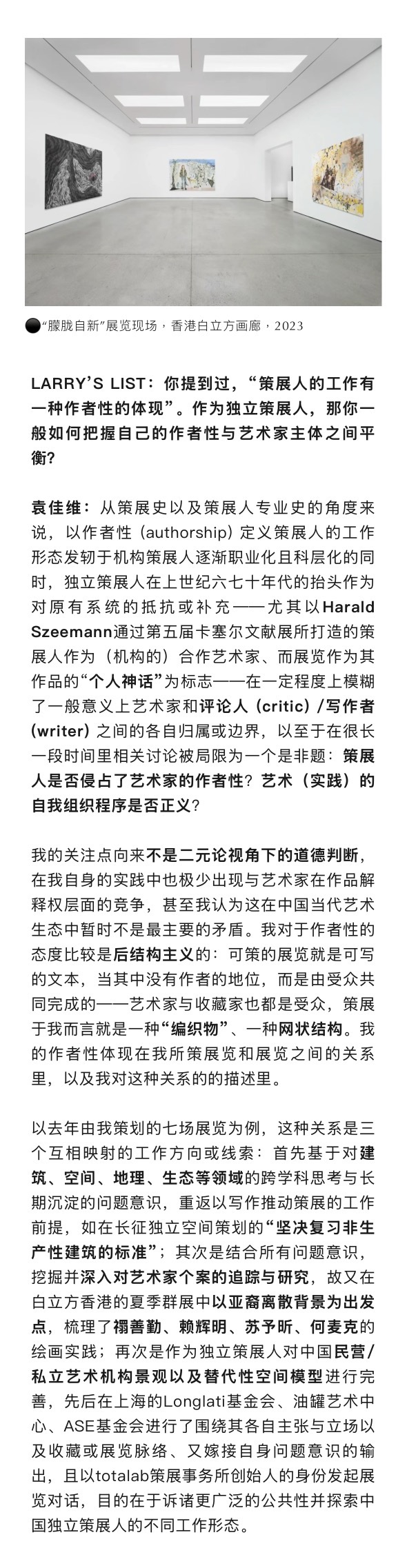

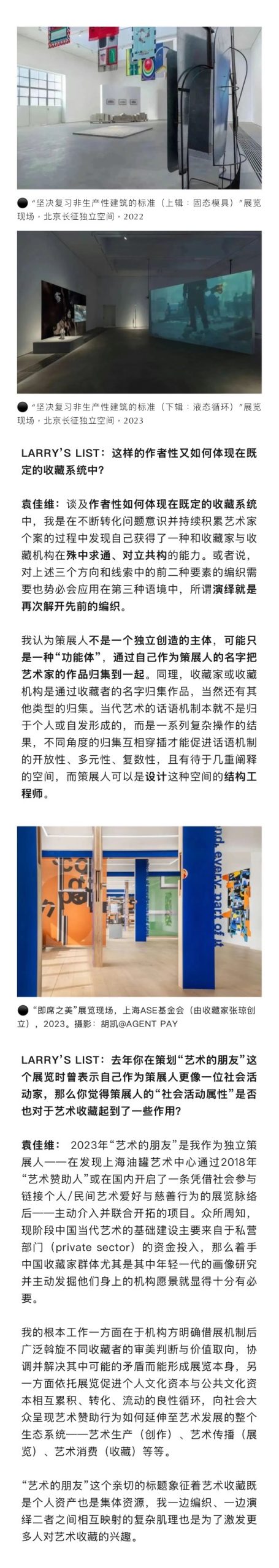

以去年由我策划的七场展览为例,这种关系是三个互相映射的工作方向或线索:首先基于对建筑、空间、地理、生态等领域的跨学科思考与长期沉淀的问题意识,重返以写作推动策展的工作前提,如在长征独立空间策划的“坚决复习非生产性建筑的标准”;其次是结合所有问题意识,挖掘并深入对艺术家个案的追踪与研究,故又在白立方香港的夏季群展中以亚裔离散背景为出发点,梳理了禤善勤、赖辉明、苏予昕、何麦克的绘画实践;再次是作为独立策展人对中国民营/私立艺术机构景观以及替代性空间模型进行完善,先后在上海的Longlati基金会、油罐艺术中心、ASE基金会进行了围绕其各自主张与立场以及收藏或展览脉络、又嫁接自身问题意识的输出,且以totalab策展事务所创始人的身份发起展览对话,目的在于诉诸更广泛的公共性并探索中国独立策展人的不同工作形态。

Larry’s List:这样的作者性又如何体现在既定的收藏系统中?

袁佳维:谈及作者性如何体现在既定的收藏系统中,我是在不断转化问题意识并持续积累艺术家个案的过程中发现自己获得了一种和收藏家与收藏机构在殊中求通、对立共构的能力。或者说,对上述三个方向和线索中的前二种要素的编织需要也势必会应用在第三种语境中,所谓演绎就是再次解开先前的编织。

我认为策展人不是一个独立创造的主体,可能只是一种“功能体”,通过自己作为策展人的名字把艺术家的作品归集到一起。同理,收藏家或收藏机构是通过收藏者的名字归集作品,当然还有其他类型的归集。当代艺术的话语机制本就不是归于个人或自发形成的,而是一系列复杂操作的结果,不同角度的归集互相穿插才能促进话语机制的开放性、多元性、复数性,且有待于几重阐释的空间,而策展人可以是设计这种空间的结构工程师。

Larry’s List:去年你在策划“艺术的朋友”这个展览时曾表示自己作为策展人更像一位社会活动家,那么你觉得策展人的“社会活动属性”是否也对于艺术收藏起到了一些作用?

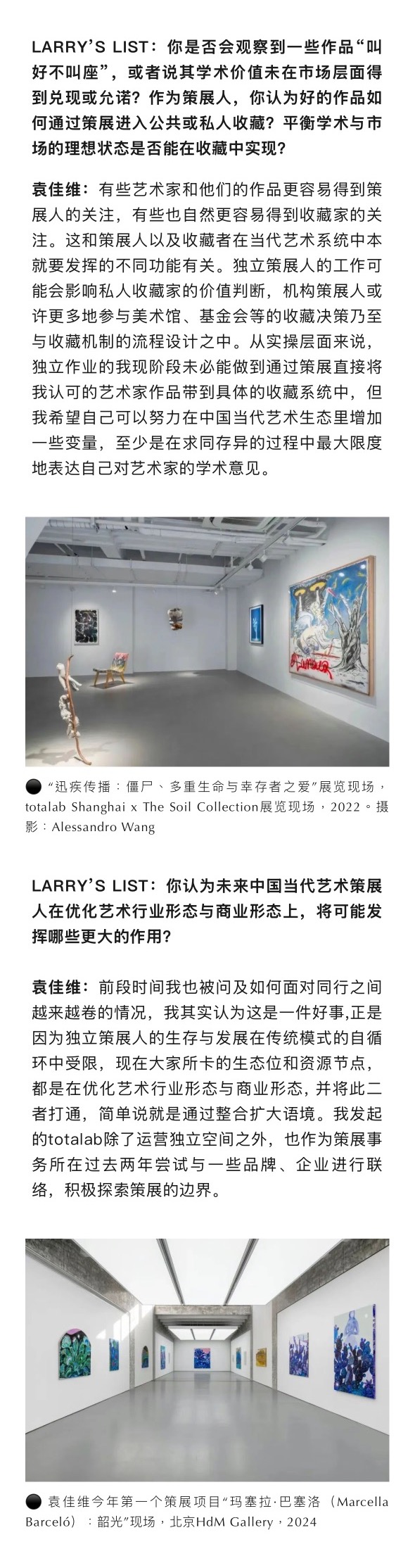

袁佳维: 2023年“艺术的朋友”是我作为独立策展人——在发现上海油罐艺术中心通过2018年“艺术赞助人”或在国内开启了一条凭借社会参与链接个人/民间艺术爱好与慈善行为的展览脉络后——主动介入并联合开拓的项目。众所周知,现阶段中国当代艺术的基础建设主要来自于私营部门(private sector)的资金投入,那么着手中国收藏家群体尤其是其中年轻一代的画像研究并主动发掘他们身上的机构愿景就显得十分有必要。

我的根本工作一方面在于机构方明确借展机制后广泛斡旋不同收藏者的审美判断与价值取向,协调并解决其中可能的矛盾而能形成展览本身,另一方面依托展览促进个人文化资本与公共文化资本相互累积、转化、流动的良性循环,向社会大众呈现艺术赞助行为如何延伸至艺术发展的整个生态系统——艺术生产(创作)、艺术传播(展览)、艺术消费(收藏)等等。

“艺术的朋友”这个亲切的标题象征着艺术收藏既是个人资产也是集体资源,我一边编织、一边演绎二者之间相互映射的复杂肌理也是为了激发更多人对艺术收藏的兴趣。

Larry’s List:在针对这类型艺术收藏进行策展的时候,你会注意到作品中哪些在平时容易被忽略的细节或隐藏的角度,又是如何做到的?

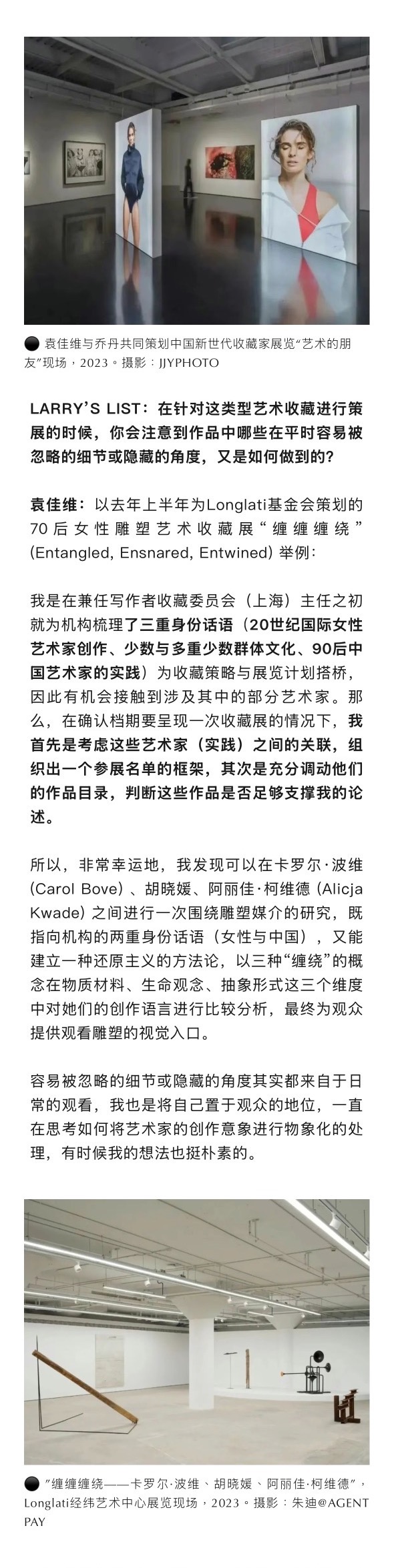

袁佳维:以去年上半年为Longlati基金会策划的70后女性雕塑艺术收藏展“缠缠缠绕”(Entangled, Ensnared, Entwined)举例:

我是在兼任写作者收藏委员会(上海)主任之初就为机构梳理了三重身份话语(20世纪国际女性艺术家创作、少数与多重少数群体文化、90后中国艺术家的实践)为收藏策略与展览计划搭桥,因此有机会接触到涉及其中的部分艺术家。那么,在确认档期要呈现一次收藏展的情况下,我首先是考虑这些艺术家(实践)之间的关联,组织出一个参展名单的框架,其次是充分调动他们的作品目录,判断这些作品是否足够支撑我的论述。

所以,非常幸运地,我发现可以在卡罗尔·波维(Carol Bove)、胡晓媛、阿丽佳·柯维德(Alicja Kwade)之间进行一次围绕雕塑媒介的研究,既指向机构的两重身份话语(女性与中国),又能建立一种还原主义的方法论,以三种“缠绕”的概念在物质材料、生命观念、抽象形式这三个维度中对她们的创作语言进行比较分析,最终为观众提供观看雕塑的视觉入口。

容易被忽略的细节或隐藏的角度其实都来自于日常的观看,我也是将自己置于观众的地位,一直在思考如何将艺术家的创作意象进行物象化的处理,有时候我的想法也挺朴素的。

Larry’s List:你日常在与收藏家的沟通中会有一些得到策展灵感的时刻吗?

袁佳维:以去年下半年为ASE基金会策划的周年群展“即席之美”(By Virtue of Situated Compromise)为例:我在前半年的筹备期里其实和ASE团队反复打磨了好几次方案。针对第一次周年展览,它需要平衡几方面的内容以体现机构的创办宗旨——对ASE收藏的两大组成部分书籍与绘画、以及ASE空间的阅读与当代艺术展示功能分别产生互文性功效,同时解释其社区属性与活动路径。这些都可谓是策展灵感的来源,有时候命题作文反而会迫使我进入更深刻的思辨过程。

我最终决定把自己从过去建筑批评实践习得的“折中”(Compromise)理念引入到展览当中,同时对比中西文化传统中的两种相似而有微妙不同的姿态,以“即席”串联“中庸”之道与“中立”之权。我以这个理念让我和委任艺术家拉斐尔·多梅内克(Rafael Domenech)交流,他的沉浸式装置《间接作用》、还有其中的可作为书籍也可作为绘画的系列作品《椭圆时刻》都在不同尺度里紧扣主题。

通过这次机会,我不仅在展览内部树立了一种“同理”异己的价值观,也向同侪传达了一种看似矛盾的、合作又不完全合作的共存态度。

Larry’s List:你是否会观察到一些作品“叫好不叫座”,或者说其学术价值未在市场层面得到兑现或允诺?作为策展人,你认为好的作品如何通过策展进入公共或私人收藏?平衡学术与市场的理想状态是否能在收藏中实现?

袁佳维:有些艺术家和他们的作品更容易得到策展人的关注,有些也自然更容易得到收藏家的关注。这和策展人以及收藏者在当代艺术系统中本就要发挥的不同功能有关。独立策展人的工作可能会影响私人收藏家的价值判断,机构策展人或许更多地参与美术馆、基金会等的收藏决策乃至与收藏机制的流程设计之中。从实操层面来说,独立作业的我现阶段未必能做到通过策展直接将我认可的艺术家作品带到具体的收藏系统中,但我希望自己可以努力在中国当代艺术生态里增加一些变量,至少是在求同存异的过程中最大限度地表达自己对艺术家的学术意见。

Larry’s List:你认为未来中国当代艺术策展人在优化艺术行业形态与商业形态上,将可能发挥哪些更大的作用?

袁佳维:前段时间我也被问及如何面对同行之间越来越卷的情况,我其实认为这是一件好事,正是因为独立策展人的生存与发展在传统模式的自循环中受限,现在大家所卡的生态位和资源节点,都是在优化艺术行业形态与商业形态, 并将此二者打通,简单说就是通过整合扩大语境。我发起的totalab除了运营独立空间之外,也作为策展事务所在过去两年尝试与一些品牌、企业进行联络,积极探索策展的边界。

全文详见:mp.weixin.qq.com/s/QYa-vRoZ2k_HR1MUZN4-EQ

日期:2024年3月11日