文本特约评论

UCCA Lab | “燃冉”观察笔记|媒介建筑、身体废墟与叙事认同:袁佳维谈周岩《叙事练习——从城市废墟的行走与丈量中引出》

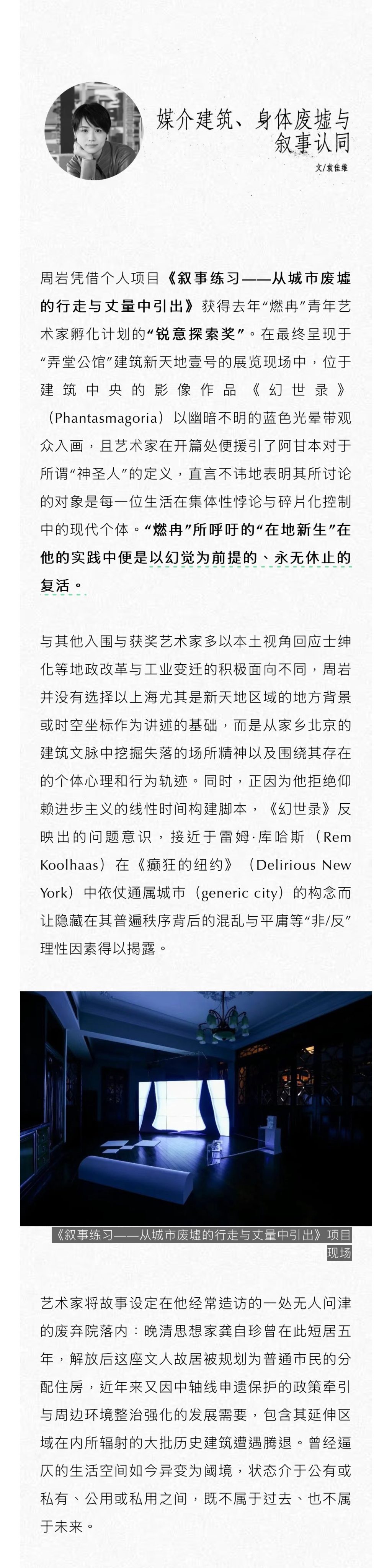

周岩凭借个人项目《叙事练习——从城市废墟的行走与丈量中引出》获得去年“燃冉”青年艺术家孵化计划的“锐意探索奖”。在最终呈现于“弄堂公馆”建筑新天地壹号的展览现场中,位于建筑中央的影像作品《幻世录》(Phantasmagoria)以幽暗不明的蓝色光晕带观众入画,且艺术家在开篇处便援引了阿甘本对于所谓“神圣人”的定义,直言不讳地表明其所讨论的对象是每一位生活在集体性悖论与碎片化控制中的现代个体。“燃冉”所呼吁的“在地新生”在他的实践中便是以幻觉为前提的、永无休止的复活。

与其他入围与获奖艺术家多以本土视角回应士绅化等地政改革与工业变迁的积极面向不同,周岩并没有选择以上海尤其是新天地区域的地方背景或时空坐标作为讲述的基础,而是从家乡北京的建筑文脉中挖掘失落的场所精神以及围绕其存在的个体心理和行为轨迹。同时,正因为他拒绝仰赖进步主义的线性时间构建脚本,《幻世录》反映出的问题意识,接近于雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)在《癫狂的纽约》(Delirious New York)中依仗通属城市(generic city)的构念而让隐藏在其普遍秩序背后的混乱与平庸等“非/反”理性因素得以揭露。

艺术家将故事设定在他经常造访的一处无人问津的废弃院落内:晚清思想家龚自珍曾在此短居五年,解放后这座文人故居被规划为普通市民的分配住房,近年来又因中轴线申遗保护的政策牵引与周边环境整治强化的发展需要,包含其延伸区域在内所辐射的大批历史建筑遭遇腾退。曾经逼仄的生活空间如今异变为阈境,状态介于公有或私有、公用或私用之间,既不属于过去、也不属于未来。

为了强调这些建筑的历史肌理并非独立存在而是由使用者们真实的身体经验所串联,周岩首先在《幻世录》中采取了许多“临床描述”来确认他所想要指出的是一个超越了地理意义而具有生命指征的“位置”。对他来说,通过选择一个位置而改变自己的位置,可以暂时以不同的眼光看待世界。因此,伴随着背景音中滴滴答答的心电图声,最是明亮的蓝色光晕凝聚成断层扫描的射线沿水平和垂直方位来回漂移,这个“位置”就此显示为一个媒介化的身体,有待诊断与治疗。

诚如美国建筑史学者比阿特丽斯·科洛米纳(Beatriz Colomina)在《X光建筑》(X-Ray Architecture)中指出自现代主义以来建筑不仅仅是一门学科,更重要的是它建立了一种智能流动,包括人类、材料甚至建筑(物)的流动。如果要在现代建筑与医学技术之间找到联系,那么每一个新的健康理论都会升级建筑话语。比如X光就与玻璃幕墙异曲同工,它们都是控制的工具。伴随着X光将人类身体的内部暴露,现代建筑也暴露了内部的一切。

促成周岩此次方案成型的某种客观条件便是这种形势的迫近:属于私人的东西现在也需要接受公共领域与权力的监督。并不是他先入为主地对这种透明性感到痴迷,更确切地说是只有透明性才能够精准地勾勒建筑与身体在这个时代如何相互表演、循环统一。对应地,《幻世录》的蓝色光晕在之后的阶段中继续异变,从残缺的人类上半部躯干进化一个失重的、发光的透明身体,又再度被切断、像雕像般被重新组合。建筑的“废墟感”凭借身体的“废墟化”(ruination)不断加强,主体固然荡然无存,但这种处理渐渐唤起了已经发生的事物尚未觉醒的意识。

这也就是为什么艺术家在整个项目中保持着游荡者的姿态,行走和丈量是他工作的起点但他最终又会离开。以瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)在《拱廊计划》(The Arcades Project)中的说法来理解的话,游荡者就是觉醒的星丛表征,只有借助游荡者,尤其是借助游荡者的感官经验才能激发一种拯救的使命感,借助游荡者无可避免的消失才能对现代性这个废墟社会作出救赎性的批判或是精神性的修复。

籍此,在《幻世录》之外,周岩对故事设定的“位置”还进行了大量模拟的修复工作,具体体现在一系列关乎物质性与涉身性的小型新媒体雕塑之中:一方面为完善叙事认同的自我书写——回归一个来自其原生环境的、记忆中的北京;另一方面为观众特别是上海的观众提供一条平行的阅读路径——刻画中国快速城市化进程中的某种共相。

在结合触感装置的《被放逐者的脚印》《围栏的两边》中,艺术家分别将调节着室内温湿度与通风标准的下水管道与排气管道改造成了这座媒介建筑或废墟身体的血管。发出模拟电流声音的《悄悄话》显示着它的心跳与脉搏,《尘埃》中洒落的石膏粉提示着它的腐朽与衰败,而《最诗意的时刻》中不断转动的珠帘垂吊在《幻世录》前象征着它的循环与回路。现代个体的命运与包裹其身体所在的建筑的命运别无二致。

参考资料:

1. Colomina, Beatriz. X-Ray Architecture. Zurich: Lars Müller Publishers, 2018.

2. Koolhaas, Rem. Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan. New York: Monacelli Press, 1994.

3. Benjamin, Walter. The Arcades Project. Trans. Howard Eiland and Kevin McLaughlin. Cambridge (Mass.) & London: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.

日期:2024年6月25日